众人普遍认为叶兆言作家专精于民国时期的创作,然而他近期已转向当代生活的题材进行创作,这一转变背后蕴含着怎样的故事和深意?下面我们将深入挖掘,一探究竟。

创作题材转变

长期以来,人们普遍认为叶兆言的创作领域仅限于民国时期,然而实际上,他内心深处一直怀揣着描绘当代生活的愿望。如今,他终于付诸行动。面对不同的创作题材,他遭遇了各自独特的挑战。当他从熟悉的民国题材转向当代生活时,如何准确捕捉当代人的情感与生活点滴,成为了他面临的新课题。尽管这无疑是一次挑战,但也正是这样的挑战,推动着他突破以往的创作瓶颈。

现代生活与民国时期相去甚远,无论是时代步伐还是人们的心态,都呈现出显著的差异。叶兆言需要细致观察并深刻理解现代社会中人们的思想和行为,将这些元素融入自己的作品中。他渴望通过尝试新的题材,为读者带来全新的阅读体验,并拓宽自己的创作领域。

小说的未解之谜

叶兆言的小说中,总有一些悬而未决的谜团。他认为,某些故事不揭示结局是恰当的,因为历史中许多事情都没有明确的结论。在艺术创作中,应当保留这种不确定性,为读者留下想象和思考的余地。这种方式能够让读者在阅读完毕后,继续沉浸其中,并激发他们主动进行思考。

历史事件的发展往往受到众多因素的共同作用,因此很难准确预知某一特定阶段的最终结果。这种不确定性在小说中得到了体现,恰好与现实世界的复杂性相契合。叶兆言正是运用这样的创作手法,不仅呈现了故事本身,还引导读者去深入理解现实世界的复杂性与不可预知性。

写作不擅长煽情

叶兆言并不擅长制造情感高潮,当他人试图通过煽情让人泪流满面时,他会选择停下笔来。在他眼中,一部优秀的小说应当是让人在笑与泪中交织完成阅读,用朴实的文字唤起读者的情感共鸣,而不是刻意地去煽动情绪。这样的写作手法显得更为真实和自然,它能让读者自发地产生属于自己的情感体验。

在生活中,我们面对喜怒哀乐,情感并非单一释放,而是多种情绪交织。叶兆言的笔下,生动再现了这种复杂的情感状态,让读者在阅读其作品时,更能体会到那份真实而深刻的情感体验。

作品虚构创作

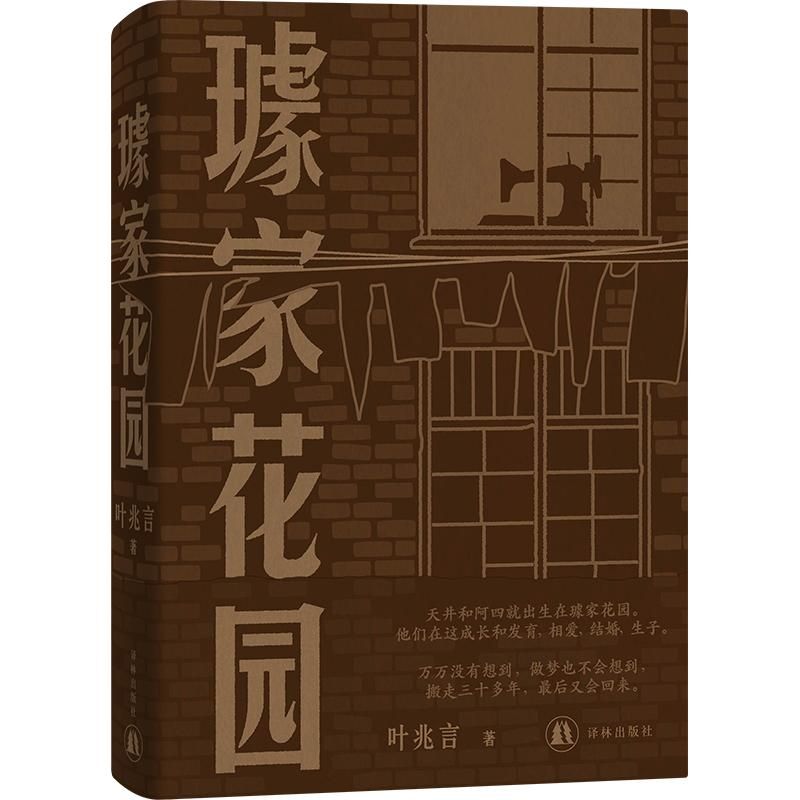

有人向他询问其作品是否源自实际生活,他明确指出《璩家花园》是一部纯粹虚构的小说。在创作过程中,他或许会借鉴自身或周围人的经历,但他的主要目标是塑造出个性鲜明的人物。就好比卡夫卡的《变形记》中,人变成甲虫这一情节是虚构的,但它却成为了经典之作。

优秀的小说应当构筑出独树一帜的情节,让人难以忘怀。在创作过程中,叶兆言正是借助虚构的故事与角色,来增强作品的深度,并吸引读者的兴趣。他并未拘泥于现实,而是致力于构建一个充满想象与艺术魅力的世界。

写作与阅读状态

《璩家花园》这本书的历史背景相当广泛,鉴于现在读者的阅读习惯,很多人会从自己熟悉的时代开始阅读,如果觉得有趣便会继续阅读,否则可能会选择放弃。当前,读者的阅读速度加快,可选的书籍众多,作者不能仅仅依靠开头来吸引读者,而应该用心写好每一页的内容。

叶兆言期望他的著作能被读者拿到后从头至尾阅读完毕。在现今这个时代,无论是阅读还是写作,都需与时俱进。他会留意读者的喜好和阅读习惯的变迁,并据此调整自己的创作手法,力求更贴合读者的需求。

写作与个人状态

叶兆言,他出生在南京,也在南京长大,尽管他的家庭语言带有江南的风味,但他的根实际上深深扎在南京这片土地上。当有人询问他是否在文学作品中构建了一个具有代表性的南京形象时,他回答道,他的写作更倾向于刻画人物,而不是特意去塑造城市。

他坚信,职业作家在创作时需突破常规。写作并非总是一件令人愉悦的事,日复一日地构思文字让他感到些许乏味,然而,作为作家,丰富的想象力却能带来意想不到的益处,激发出创作的灵感。在这种矛盾的心理状态下,他始终坚守着写作的道路。

众人对于叶兆言在转换创作方向后,是否能够创作出超越民国时期的经典之作,持有不同的看法。不妨给这篇文章点个赞,转发一下,然后在评论区分享你的观点。

发表评论